Et les couleurs des façades alsaciennes ? C'était toujours aussi coloré ?

Les bonnes questions de nos visiteurs entraînent des réponses très différentes en fonction de la personne à qui on les pose. Des explications parfois très loufoques et totalement dénuées de références historiques. Que ne ferait-on pas pour faire plaisir à nos visiteurs. Certains sont prêts à raconter n'importe quoi et certains essayent d'expliquer.

L'article que je publie sur mon Blog et mes visites guidées s'appuyent sur des travaux universitaires et tentent d'intégrer le "travail du temps" pour expliquer ce fait de société.

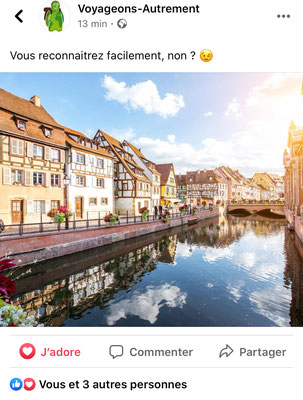

Quand j'aborde la question des couleurs des enduits des maisons en Alsace, je dois faire preuve de beaucoup de diplomatie et présenter des références historiques attestées. Les goûts et les couleurs des uns n'étant pas ceux des autres, les façades colorées entraînent de nombreuses réactions : certains trouvent cela magnifique, d'autres horrible. Il est donc aujourd’hui plus que nécessaire d'expliquer ce "fait de société" qu'est l'hyper-colorisation encore renforcée par l'usage de filtres photographiques.

Considérée à tort comme une pratique traditionnelle remontant au Moyen Âge, la coloration des façades qui s'est développée en Alsace au cours des dernières décennies a totalement bouleversé l'aspect des constructions et des paysages bâtis.

Face aux nombreuses interrogations que suscitent les couleurs de nos façades, le livre du professeur d'Arts Plastiques Denis Steinmetz paru aux Presses Universitaires de Strasbourg en 2004 et intitulé "La coloration des façades en Alsace" est à ce jour le seul qui propose une approche historique dûment élaborée.

Une lente évolution historique.

Dans la première partie de son ouvrage, Denis Steinmetz traite de l'évolution historique de la coloration des façades en Alsace. Il évoque notamment les enseignements apportés par les peintures des XVe et XVIe siècles qui présentent au premier plan des habitations paysannes modestes aux poutres apparentes et torchis nu, alors qu’à l’arrière-plan une riche ville ne présente que des façades crépies, le tout d’une seule coloration ocre.

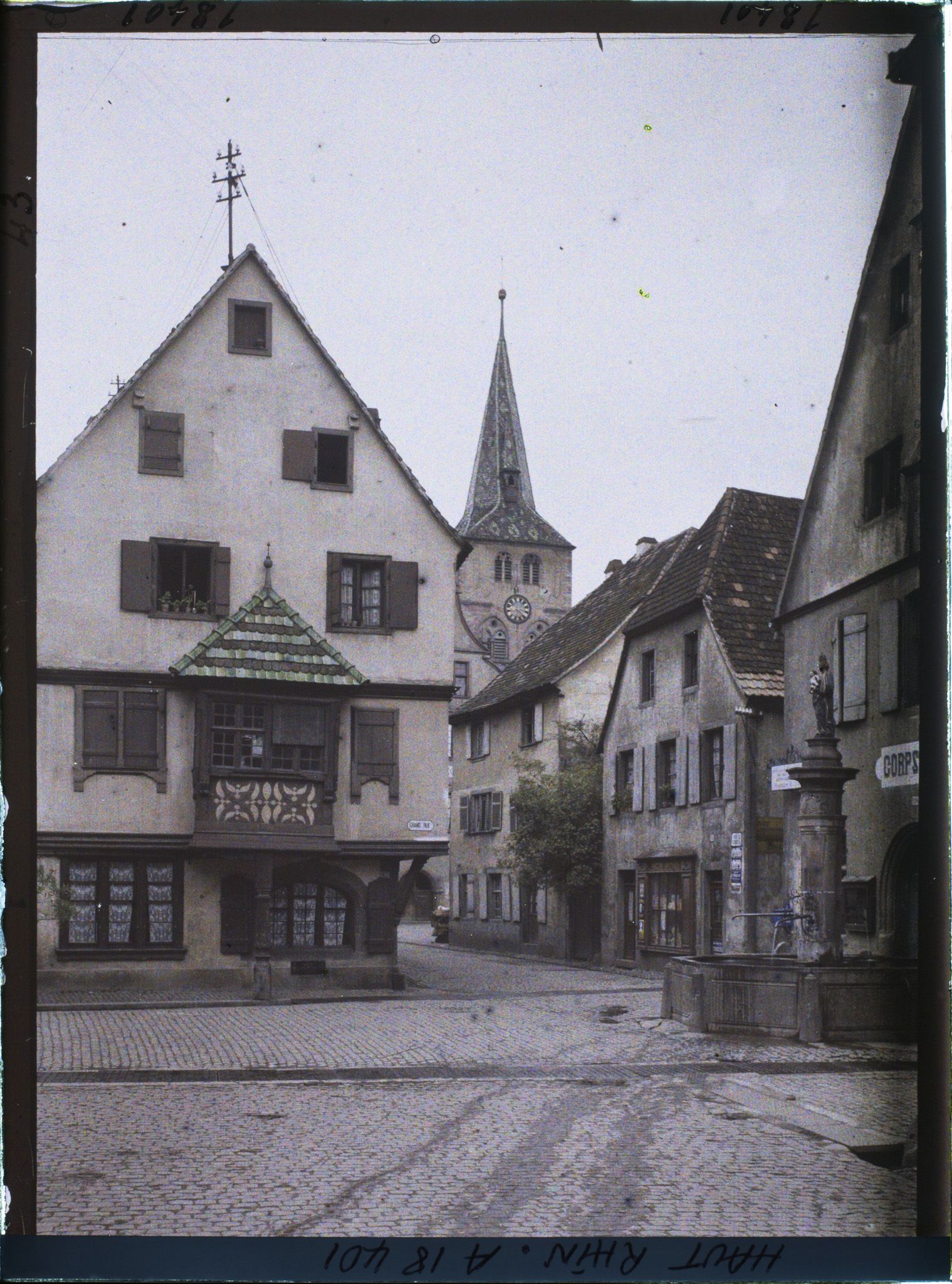

A la Renaissance, nous précise Denis Steinmetz les colombages apparents étaient souvent peints ou surlignés pour les régulariser. La couleur des bâtiments étant souvent suggérée par celle des bois alors que les miroirs restaient blancs. La pierre étant en général peinte en ocre ou en rouge. La période française des XVIIe et XVIIIe siècles préfère cacher le colombage et privilégier, surtout en milieu urbain, une teinte unie de crépi, ocre, grise ou blanche. Elle oppose crépi et appareillage de pierre, lui aussi peint ou laissé nature, comme peuvent en témoigner les tableaux des peintres contemporains.

La colorisation des façades à proprement parler, c’est-à-dire la mise en couleur de l’ensemble des enduits d’une façade autrement qu’en ocre ou en blanc, n’apparaît donc qu’avec l’industrialisation et le développement de la chimie moderne. En effet, ce n'est qu'au cours et surtout à la fin du XIXe siècle que la production de la couleur pourra se faire en quantité suffisante et à un prix abordable. Alors de grâce, cessons de raconter qu'il s'agit de couleurs liées à des corporations ou à des religions. Ces explications certes charmantes sont dénuées de fondements historiques. À ce jour, aucune étude historique ou aucun texte ne peut le prouver.

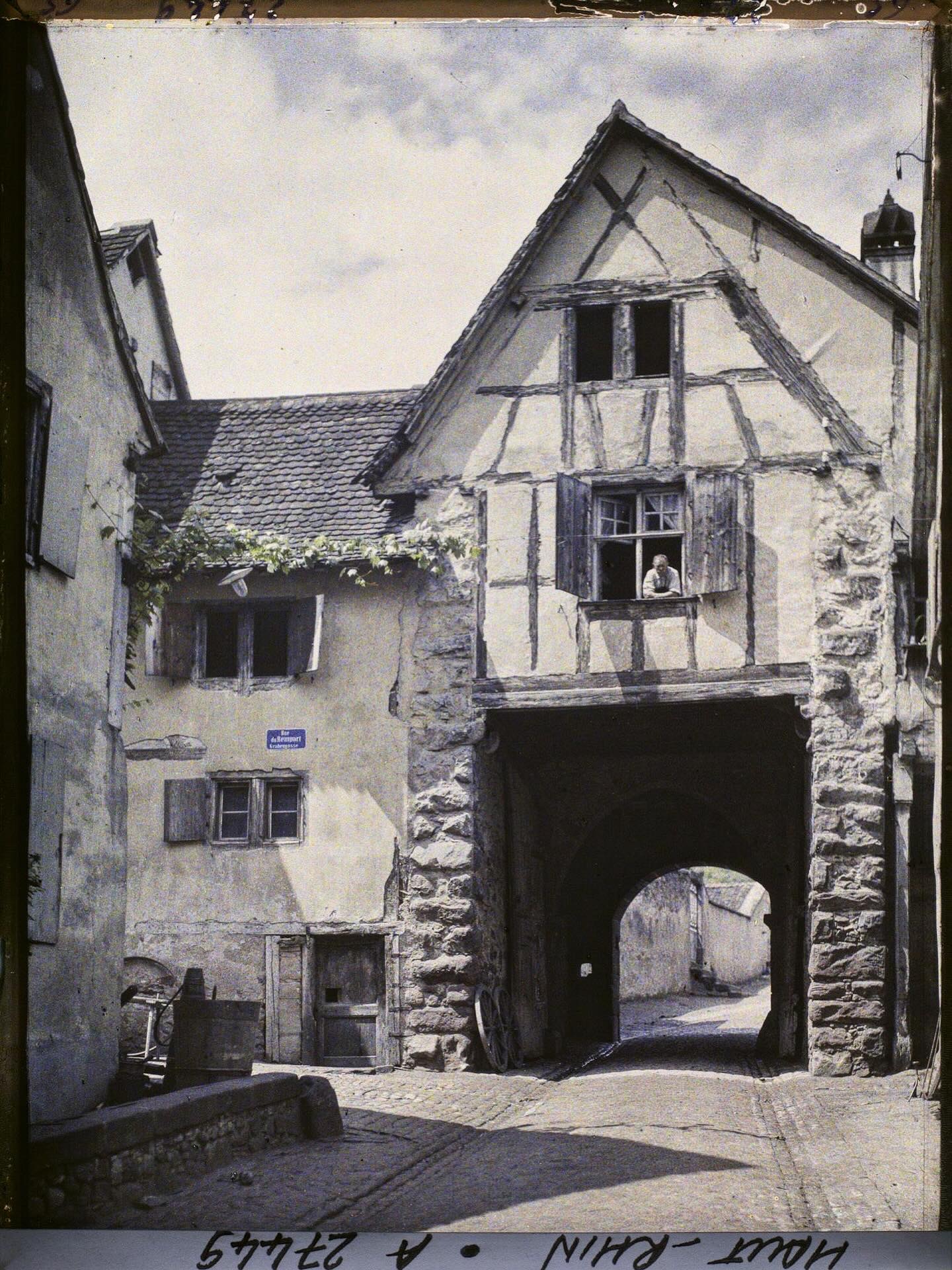

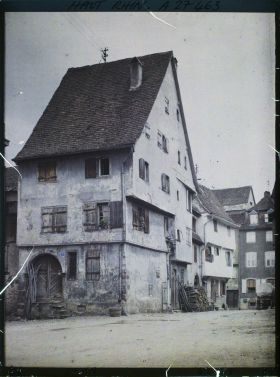

Entre 1917 et 1921, un petit groupe d’opérateurs de prise de vues ont arpenté l’Alsace, territoire avec la Moselle tout juste repris à l’Allemagne au terme de la Première Guerre mondiale.

Miracle d’une technologie encore balbutiante, ils nous ont laissé un témoignage en couleur de cette période exceptionnelle. Ces premières photographies en couleurs, des autochromes, avaient été réalisées grâce au soutien du banquier Albert Kahn, un Alsacien installé à Paris après la perte de l’Alsace et de la Lorraine en 1870 et nous permettent de découvrir le paysage urbain au début du XXe siècle.

À voir : https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Dans la deuxième partie de son ouvrage Denis Steinmetz s'intéresse aux aspects politiques et socioéconomiques du ravalement de façade et aux oppositions qui apparaissent entre le propriétaire de la maison et l’appréciation du monde extérieur. En effet, l'auteur établit que "si l'appropriation de l’objet par son coloriage est a priori sympathique, les démarches sauvages qui aboutissent à des choix irrationnels et surtout à une dégradation du bâti sont d'autant plus regrettables si il s’agit d’un immeuble de qualité. La couleur, supposant valoriser tant la maison que son propriétaire, peut alors altérer un paysage, l’harmonie d’une rue et parfois même celle de tout un site. L'opposition à cette démarche individuelle, la planification de la colorisation peut apparaître comme la solution, en sachant, là encore, que rien n’est jamais définitivement gagné : un retour à un état ayant historiquement existé est utopique."

A la fin de son ouvrage, Denis Steinmetz s'est penché sur les villes du vignoble alsacien dont le bariolage a servi davantage à une promotion commerciale qu’à une réelle mise en valeur d’un patrimoine historique. Le passage du blanc ou de l’ocre systématique à l’utilisation de toute la palette des couleurs étant à présent devenu un fait de société inéluctable. L’Alsace n’en a pas le privilège, pas plus d’ailleurs que d’autres régions européennes. Le tout est de contrôler le phénomène, pour respecter l’harmonie de ce qui doit rester l’une des plus belles régions d’Europe.

Pour terminer cet article, je souhaite citer la parole d'un grand sage, le vigneron André Hugel (1929-2022) qui concluait en 1998 le texte qu'il avait publié dans la revue éditée pour le Centenaire de la Société d'archéologie de Riquewihr "Un siècle au service de la conservation du patrimoine, 1898-1998" par la phrase suivante :

"Il y a aussi les litiges à propos des couleurs employées pour les façades des immeubles rénovés, mais cela est moins grave car d'ici 20 à 30 ans, elles seront repeintes et le mal pourra être réparé si mal il y avait."

Nous y sommes ...

Quelques lectures pour approfondir ce vaste sujet :

- Denis Steinmetz, La coloration des façades en Alsace : histoire, pratiques, méthode, PUS, 2004

- Guy Bronner, compte-rendu de lecture "Steinmetz (Denis), "La coloration des façades en Alsace : histoire, pratiques, méthode", Revue d’Alsace, N°133, 2007, pp 580-581.

- Marie-Noelle Denis. La coloration des façades : l’individualisme triomphant ou enjeu d’une “solidarité esthétique” ?. In: Revue des sciences sociales, N°28, 2001. Nouveaux mondes ? pp. 103-109

- Au sujet de la coloration des façades alsaciennes et des polémiques que cela a suscité et suscite encore, je vous recommande vivement la lecture de l'article compte-rendu de Marie-Noelle Denis intitulé : Marie-Noelle Denis, "Denis Steinmetz La coloration des façades en Alsace. Histoire, pratiques, méthodes" in Revue des Sciences sociales, PUS, Strasbourg, 2005, pp. 185-186.

- Daniel Gaymard et Benoît Jordan, « S’approcher des villes et des bourgades, hier et aujourd’hui », Revue d’Alsace, 145, 2019

-

André Hugel (1929-2022). Centenaire de la Société d'archéologie de Riquewihr : un siècle au service de la conservation du patrimoine, 1898-1998, 1998.

- Le site internet de l'Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne. Cette association créée il y a plus de 40 ans et un acteur incontournable de la préservation et de la valorisation du bâti ancien en Alsace. L'ASMA permet de se renseigner sur l’histoire et l’art de la construction des maisons traditionnelles alsaciennes et aussi pour les heureux propriétaires de telles maisons sur les bonnes techniques de restauration à mettre en œuvre.

- La visite du Musée Alsacien de Strasbourg et de L'Ecomusée d'Alsace, est incontournable pour qui s'intéresse aux maisons alsaciennes de hier et d'aujourd'hui.

- Je vous recommande la lecture des ouvrages du grand historien Michel Pastoureau dont je vous cite un extrait de l'introduction de son ouvrage "Vert, Histoire d'une couleur", Seuil, 2013 : " Tenter de construire une histoire des couleurs, même en se limitant à l'Europe, n'est pas un exercice facile. Les difficultés sont nombreuses... les premières sont d'ordre documentaire. Nous voyons les objets, les images, les oeuvres d'art et les monuments que les siècles passés nous ont laissés, non pas dans leurs couleurs d'origine mais tels que le temps les a faits. Or l'écart est parfois immense entre l'état premier et l'état actuel. Que faire ? Faut-il restaurer, retrouver à tout prix les couleurs d'origine ? Ou bien faut-il admettre que le travail du temps est un document d'histoire ?"

- Michel Pastoureau, L'Eglise et la couleur, des origines à la Réforme, Bibliothèque de l'école des chartes. 1989, tome 147. pp. 203-230.

- Pour aller plus loin encore, je vous invite à lire l'article de Marc Grodwohl, "La symbolique des colombages en Alsace" https://www.marc-grodwohl.com/patrimoine-ethnologique/symbolique-colombages-alsace

Informations sur l'auteur

fondatrice de Chemins Bio en Alsace , guide conférencière diplômée en Histoire, fille de vignerons alsaciens, passionnée par sa région, vous propose ses services de guidage et d'accompagnement dans la bonne humeur et le respect de l'environnement pour tout public, du junior au senior.

suivez moi sur Facebook